お香の素晴らしさをまとめた香十徳は

11世紀の北宋の詩人・黄庭堅の作です

室町時代に一休宗純が日本に広めたと

いわれています

お香について

お香を焚く意味

なぜ仏事でお線香を焚くようになったのか

それは仏様(お釈迦さま)が香木の香りをとても好まれていたので

弟子達がお供えとして香木を焚いたそうです。

それが供香、いわゆるお焼香の始まりで、

私達は、お線香の『良い香り』を仏様にお供えしているのです。

また、天に昇る煙は私達と天上(極楽浄土・天国)を繋ぐと云われています。

故人やご先祖さま、仏様への感謝や安らぎの想いを伝えるため

私達はお線香を焚いて、手を合わせています。

それは仏様(お釈迦さま)が香木の香りをとても好まれていたので

弟子達がお供えとして香木を焚いたそうです。

それが供香、いわゆるお焼香の始まりで、

私達は、お線香の『良い香り』を仏様にお供えしているのです。

また、天に昇る煙は私達と天上(極楽浄土・天国)を繋ぐと云われています。

故人やご先祖さま、仏様への感謝や安らぎの想いを伝えるため

私達はお線香を焚いて、手を合わせています。

香十徳

感格鬼神

感性を高め

清淨心身

身も心も美しくなる

能除汚穢

汚れをぬぐい

能覺睡眠

心地よい目覚めを誘う

静中成友

静かな安らぎを覚え

塵裏偸間

沈む気持ちも和む

多而不厭

多くあっても困らず

寡而為足

少なくも満足する

久蔵不朽

いつまでも変わらず

常用無障

常に効果をもたらす

お香の原料

伽羅

Kyara

沈香の最高級品。

ベトナム南部でしか採取されず、

沈香の中でも最高の芳香を

有する希少な香木。

ベトナム南部でしか採取されず、

沈香の中でも最高の芳香を

有する希少な香木。

沈香

Jinkoh

様々な外的要因によって

樹脂が凝結し、熟成されたもの。

水に沈む香という意味から

沈香と呼ばれます。

樹脂が凝結し、熟成されたもの。

水に沈む香という意味から

沈香と呼ばれます。

白檀

Byakudan

古くから薬や、工芸品など

様々なところで使用される香木。

香原料としてだけでなく、

抗菌作用もあるとされています。

様々なところで使用される香木。

香原料としてだけでなく、

抗菌作用もあるとされています。

桂皮

Keihi

古来より香料や食品として重用され

薬としても幅広く使われている。

産地によって香りが違い、

使い分けをしている。

薬としても幅広く使われている。

産地によって香りが違い、

使い分けをしている。

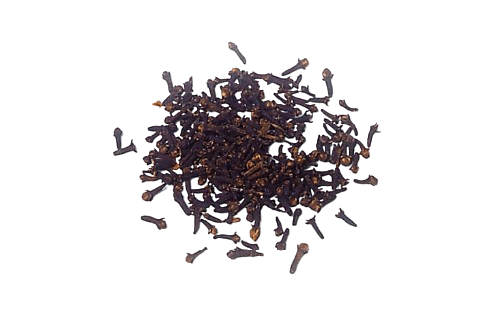

丁子

Chouji

釘の形に似ていることから

丁子と名付けられた。

クローブとも呼ばれ、

様々な国で料理にも使用されている。

丁子と名付けられた。

クローブとも呼ばれ、

様々な国で料理にも使用されている。

藿香

Kakkoh

体を温める作用がある。

皮膚病の薬としても有名。

お香の調合では他の原料と

相性が良いため、よく使用される。

皮膚病の薬としても有名。

お香の調合では他の原料と

相性が良いため、よく使用される。

山奈

Sanna

別名バンウコンといい、

ショウガに近いスッキリとした香り。

他の香料の強烈な香りをなじませる

補助的な役割で使われる。

ショウガに近いスッキリとした香り。

他の香料の強烈な香りをなじませる

補助的な役割で使われる。

零陵香

Reiryokoh

種子を薬や香辛料としても使われる。

香りが強く、他の香原料と一緒に

置いておくと、すべてに香りが移る

と言われているほど強い香り。

香りが強く、他の香原料と一緒に

置いておくと、すべてに香りが移る

と言われているほど強い香り。

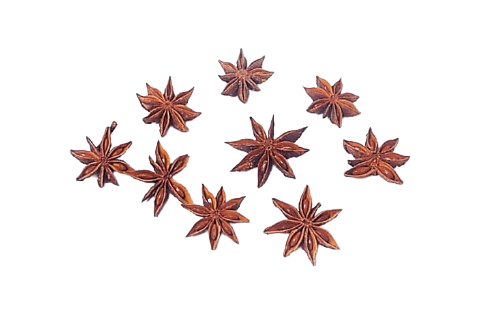

大茴香

Dai-ui-kyo

果実が熟す前に収穫し、

乾燥して作られています。

香辛料や防腐剤などにも用いられ、

八角の星形をしているので

八角茴香ともいいます。

乾燥して作られています。

香辛料や防腐剤などにも用いられ、

八角の星形をしているので

八角茴香ともいいます。

木香

Mokkoh

防虫や鎮痛、消炎の薬効があります。

正倉院に納められている木香が

日本で最古のものとされています。

正倉院に納められている木香が

日本で最古のものとされています。

排草香

Haisoukoh

爽やかな香りが特徴で、

香原料としてだけでなく、

薬用として鎮咳などにも

用いられています。

香原料としてだけでなく、

薬用として鎮咳などにも

用いられています。

吉草根

Kissoukon

成分に吉草酸が含まれるため

足の裏のような香りがします。

ごく少量入れることでコクのある

深みを感じる香りになります。

足の裏のような香りがします。

ごく少量入れることでコクのある

深みを感じる香りになります。

甘松

Kanshoh

単体では良い香りとは言えませんが、

沈香との相性が良く、

時間の経過と共に

濃厚な甘さに変化します。

沈香との相性が良く、

時間の経過と共に

濃厚な甘さに変化します。

龍涎香

Ryuzenkoh

マッコウクジラの胃腸内に

発生する結石で、消化できなかった

餌などが結石化されたもの。

その神秘的な香りや色、形状から

龍の涎の香り、と名付けられました。

発生する結石で、消化できなかった

餌などが結石化されたもの。

その神秘的な香りや色、形状から

龍の涎の香り、と名付けられました。

麝香

Jakoh

ジャコウ鹿の雄鹿が雌鹿を

誘うための物でとても強い香り。

発情期の雄の香嚢から採取した物で、

約千倍に薄め調合すると、全体が

濃厚で熟成したものに変わります。

誘うための物でとても強い香り。

発情期の雄の香嚢から採取した物で、

約千倍に薄め調合すると、全体が

濃厚で熟成したものに変わります。

貝香

Kaikoh

保香剤として、香を安定させ

長持ちさせるのに使用されます。

少量を香料に混ぜると

全体の香りが引き締まります。

長持ちさせるのに使用されます。

少量を香料に混ぜると

全体の香りが引き締まります。

龍脳

Ryunoh

50mにも達する大木の

樹心部の割れ目のような空間に

無色透明な結晶ができたもの。

防虫・防腐効果があります。

樹心部の割れ目のような空間に

無色透明な結晶ができたもの。

防虫・防腐効果があります。

安息香

Ansokukoh

樹皮を傷を付け、滲む樹脂を

集めたもので、抗菌作用がある。

上質になるほど乳白色、黄白色で

バニラのような香りが強くします。

集めたもので、抗菌作用がある。

上質になるほど乳白色、黄白色で

バニラのような香りが強くします。

乳香

Nyukoh

西洋では古来より宗教儀式に

使われてきた伝統的な香り。

樹脂が透明から乳白色へ変わる

見た目で名付けられました。

使われてきた伝統的な香り。

樹脂が透明から乳白色へ変わる

見た目で名付けられました。

椨

Tabu

粉末状の椨皮を水で練ると

粘り気が生まれたり、焚いても

香りにあまり影響しないことから、

お線香の主原料に使用されている。

粘り気が生まれたり、焚いても

香りにあまり影響しないことから、

お線香の主原料に使用されている。

お香の種類

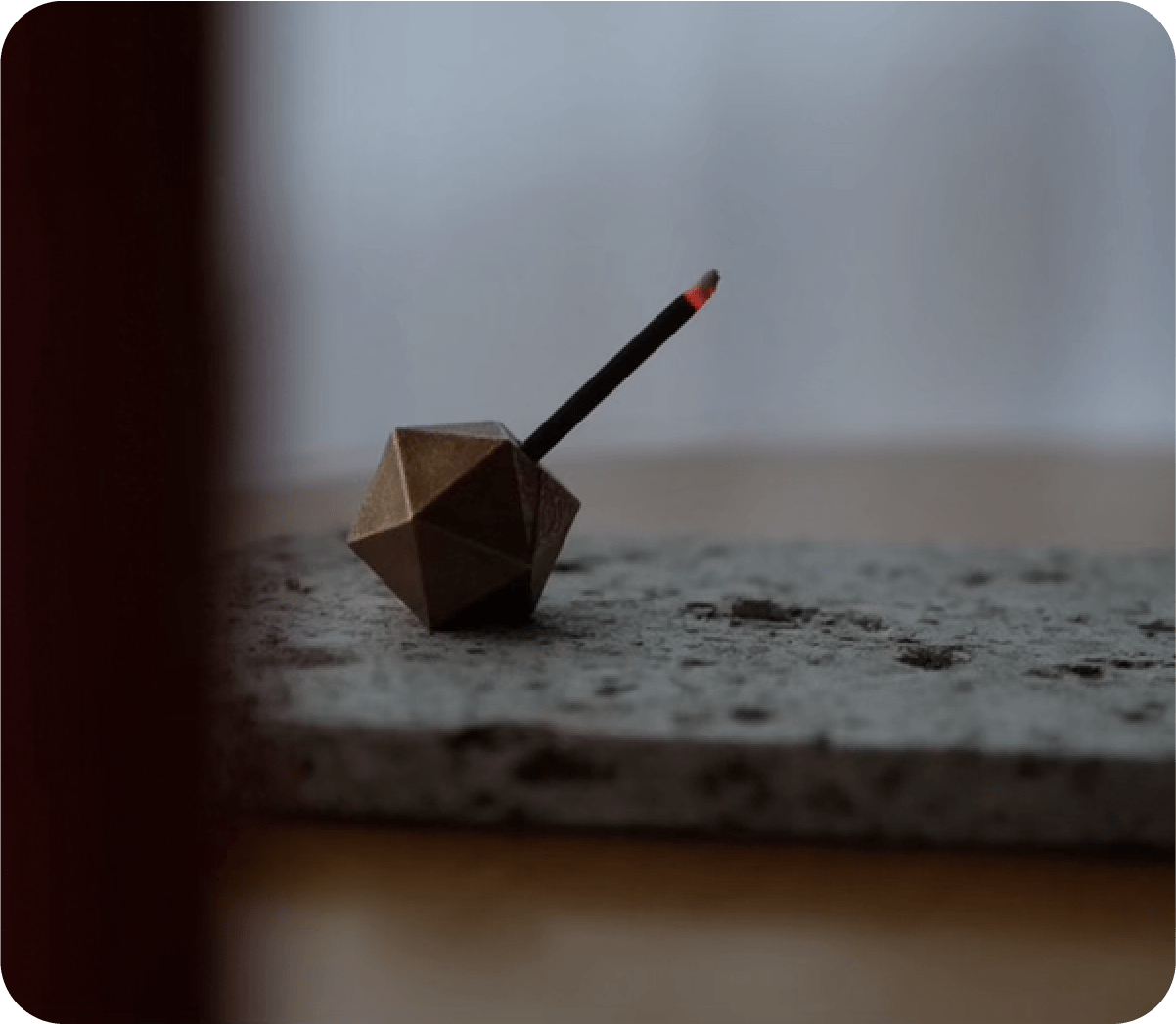

お線香 \ スティック型

最もポピュラーなお香で、

様々な種類や長さがあります。

燃焼時間は長さに比例しますが、

折ると時間の調整ができます。

燃えている面積が均一なので、

香りも均一に広がります。

様々な種類や長さがあります。

燃焼時間は長さに比例しますが、

折ると時間の調整ができます。

燃えている面積が均一なので、

香りも均一に広がります。

匂い袋

香料を刻んで調合したものが

袋の中に入っています。

色々な場面で香りや彩りを楽しめ

すれ違う瞬間ほのかに漂う香りは、

香水とはひと味違った、

和の奥ゆかしさが感じられます。

袋の中に入っています。

色々な場面で香りや彩りを楽しめ

すれ違う瞬間ほのかに漂う香りは、

香水とはひと味違った、

和の奥ゆかしさが感じられます。

コーン型

円錐の先端に火をつけます。

徐々に燃える面積が広くなるので

香りも合わせて強くなり、

短時間で香りに包まれます。

灰がそのままの形で残るので

散らばる心配がありません。

徐々に燃える面積が広くなるので

香りも合わせて強くなり、

短時間で香りに包まれます。

灰がそのままの形で残るので

散らばる心配がありません。

渦巻き型

燃焼時間が長く、広いお部屋や

空気の流れの多い所に適しており

途中で消したい場合は折ったり、

金属製のクリップなどで

挟んでおけば自然と消えます。

空気の流れの多い所に適しており

途中で消したい場合は折ったり、

金属製のクリップなどで

挟んでおけば自然と消えます。

練り香

粉末にした様々な香料に

蜜や梅肉を加えて練り上げ、

壺の中で熟成させた丸薬状のお香。

王朝文学にも「薫物」として登場し

今は主に茶の湯の席で用いられます。

蜜や梅肉を加えて練り上げ、

壺の中で熟成させた丸薬状のお香。

王朝文学にも「薫物」として登場し

今は主に茶の湯の席で用いられます。

印香

配合した香料を梅花形など

様々な形に押し固めたお香で

熱灰の上にのせて薫じます。

カラフルな見た目と

可愛らしい形が特徴的です。

様々な形に押し固めたお香で

熱灰の上にのせて薫じます。

カラフルな見た目と

可愛らしい形が特徴的です。

塗香

御本尊にお供えをしたり、

修行者が身体に塗って身を浄め、

邪気を近づけないように

使用される粉末のお香です。

写経の際にも用いられます。

修行者が身体に塗って身を浄め、

邪気を近づけないように

使用される粉末のお香です。

写経の際にも用いられます。

焼香

香木や香草などを細かく刻んで

混ぜ合わせたお香です。

五・七・十種香などの種類があり、

沈香・白檀・丁子・鬱金・竜脳の

五種の組み合わせを基本としますが、

他の香料を使用することもあります。

混ぜ合わせたお香です。

五・七・十種香などの種類があり、

沈香・白檀・丁子・鬱金・竜脳の

五種の組み合わせを基本としますが、

他の香料を使用することもあります。